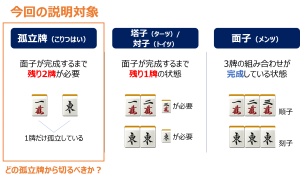

牌効率の基礎①では、牌効率を重視し効率的に打つ場合は、塔子ではなく孤立牌から切るべきという説明をしました。

ですが一重に孤立牌と言っても、手牌の中に様々な孤立牌があって何を切るべきか迷ってしまうことも多いでしょう。

このページでは、牌効率の観点でどの孤立牌から切るべきなのかを説明します。

※牌効率の説明ですので、役作りや守備は考慮しておりません。

字牌の孤立牌から切るのが効率良し

麻雀牌の種類について復習しますと、麻雀牌には大きく分けて字牌と数牌があり、数牌は1~9の数字の概念を持っています。

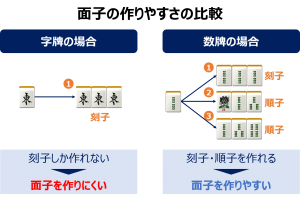

牌効率では面子の作りやすさが重要な観点ですので、まずは字牌と数牌のどちらが面子になりやすいのかを考えてみましょう。

字牌を使って面子を作る効率

例えば字牌の![]() を使って面子を作る場合、面子は

を使って面子を作る場合、面子は![]()

![]()

![]() の刻子しか作ることができません。

の刻子しか作ることができません。

字牌は数の概念を持たないので、順子を作ることはできず、1通りの面子パターンしかありません。

数牌を使って面子を作る効率

例えば数牌の![]() を使って面子を作る場合、

を使って面子を作る場合、![]()

![]()

![]() の刻子に加えて

の刻子に加えて![]()

![]()

![]() ・

・![]()

![]()

![]() の順子を作ることが可能です。

の順子を作ることが可能です。

全部で3通りの面子パターンがあるということになります。

この字牌・数牌の比較を整理すると、以下のようになります。

字牌よりも数牌の方が順子を作れる分、面子を作りやすいということです。

そのため、数牌は残し、字牌の孤立牌から切るという選択が牌効率の観点では正しいのです。

字牌の切り順は、役牌を手牌に残し、役がつかない風牌である客風牌(きゃくふうはい、オタ風とも言います)から切るようにしましょう。

なぜなら刻子になった時に役がつくという観点で、役牌の方が客風牌より価値が高いからです。

特に連風牌(ダブ東やダブ南)は、刻子時に2飜分の価値があるので手牌に残したい牌です。

数牌の孤立牌は端の牌(1・9)から切るのが鉄則

では数牌の中ではどのような順番になるのでしょうか?

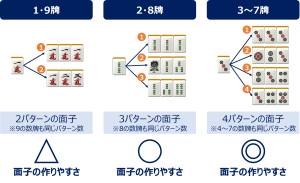

それぞれの数牌(1~9)で何パターンの面子を作れるのかを整理すると、以下の図のようになります。

それぞれの数牌の面子パターンは以下の通りです。

1の場合:2パターン(![]()

![]()

![]() 、

、![]()

![]()

![]() )

)

2の場合:3パターン(![]()

![]()

![]() 、

、![]()

![]()

![]() 、

、![]()

![]()

![]() )

)

3の場合:4パターン(![]()

![]()

![]() 、

、![]()

![]()

![]() 、

、![]()

![]()

![]() 、

、![]()

![]()

![]() )

)

4の場合:4パターン(![]()

![]()

![]() 、

、![]()

![]()

![]() 、

、![]()

![]()

![]() 、

、![]()

![]()

![]() )

)

5の場合:4パターン(![]()

![]()

![]() 、

、![]()

![]()

![]() 、

、![]()

![]()

![]() 、

、![]()

![]()

![]() )

)

6の場合:4パターン(![]()

![]()

![]() 、

、![]()

![]()

![]() 、

、![]()

![]()

![]() 、

、![]()

![]()

![]() )

)

7の場合:4パターン(![]()

![]()

![]() 、

、![]()

![]()

![]() 、

、![]()

![]()

![]() 、

、![]()

![]()

![]() )

)

8の場合:3パターン(![]()

![]()

![]() 、

、![]()

![]()

![]() 、

、![]()

![]()

![]() )

)

9の場合:2パターン(![]()

![]()

![]() 、

、![]()

![]()

![]() )

)

1・9牌は2パターンの面子、2・8牌は3パターンの面子、3~7牌は4パターンの面子を作れることが分かります。

そのため数牌の中では、3~7牌が最も面子を作りやすく、1・9牌が最も面子を作りづらいということになります。

麻雀ではよく「端の牌(1・9)から切って中の牌(3~7)を残す」と言われますが、それはこの数牌の面子の作りやすさに由来しているのです。

初心者の方は、数牌で迷ったら端の牌(1・9)を切るということを覚えておきましょう!

まとめ:牌効率では、孤立牌の字牌⇒数牌を切ろう

このページでは孤立牌の切り順について解説しましたがいかがでしたか?

面子の作りやすさという観点から、字牌を優先的に切り、数牌は端の牌(1・9牌)から切るということがポイントです。

余談になりますが、実際の対局では役やドラ、守備を考慮した上で何を切るのかを選択します。

そのため、必ずしも牌効率通りに打つというわけではありません。

また、切られた牌からその人が何を考えているのかを推測するというのも麻雀の面白さの一つです。

孤立牌の説明はこのページで終わりましたので、続いては塔子(ターツ)の切り順について解説します。

.png)