初心者向けの麻雀ルール解説もいよいよ終盤です。

こちらのページでは、麻雀のゲーム全体の流れや進め方について説明します。

親や子、半荘(ハンチャン)や東場・南場といった言葉を聞いたことがある方もいらっしゃるのではないでしょうか?

半荘(はんちゃん)とは?ゲーム全体の流れを解説

まずは麻雀のゲーム全体の流れを説明します。

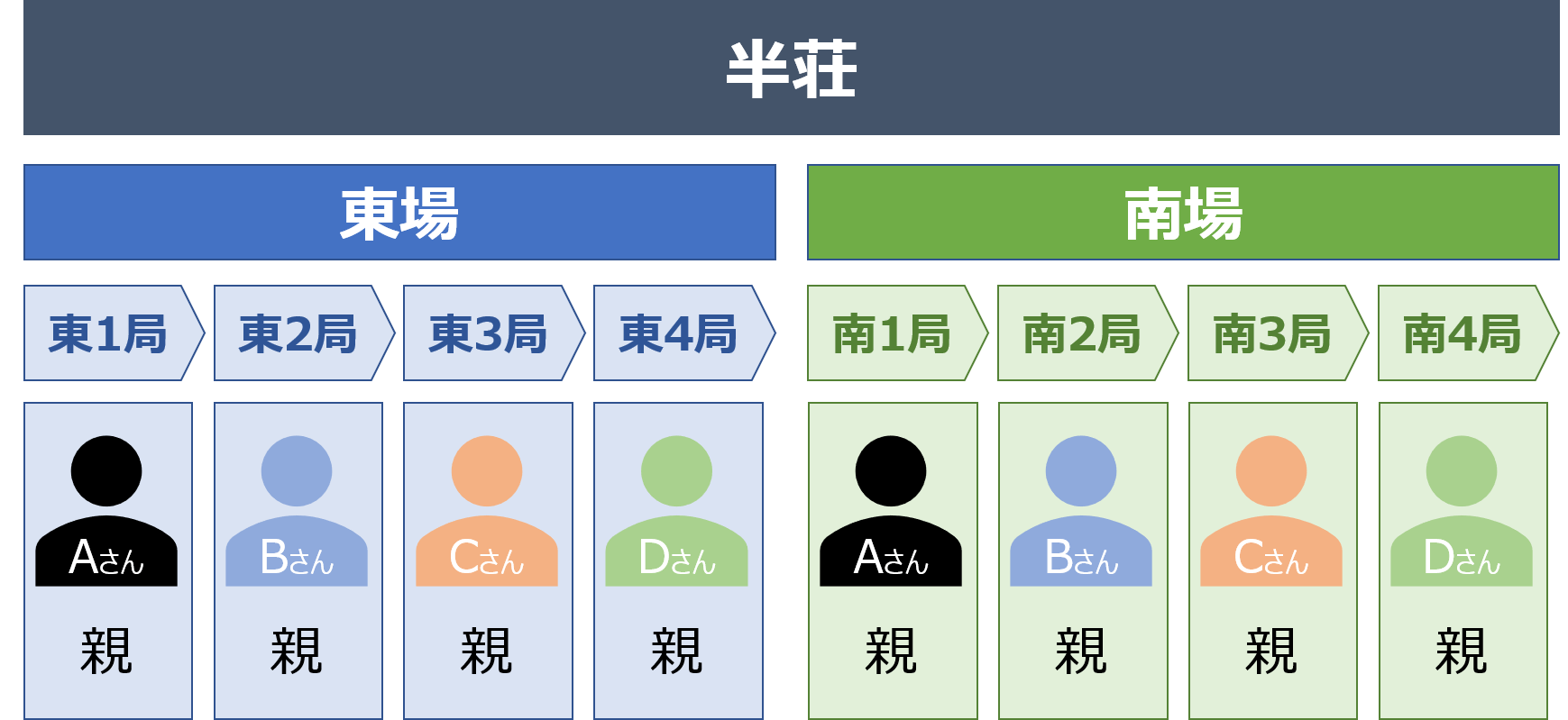

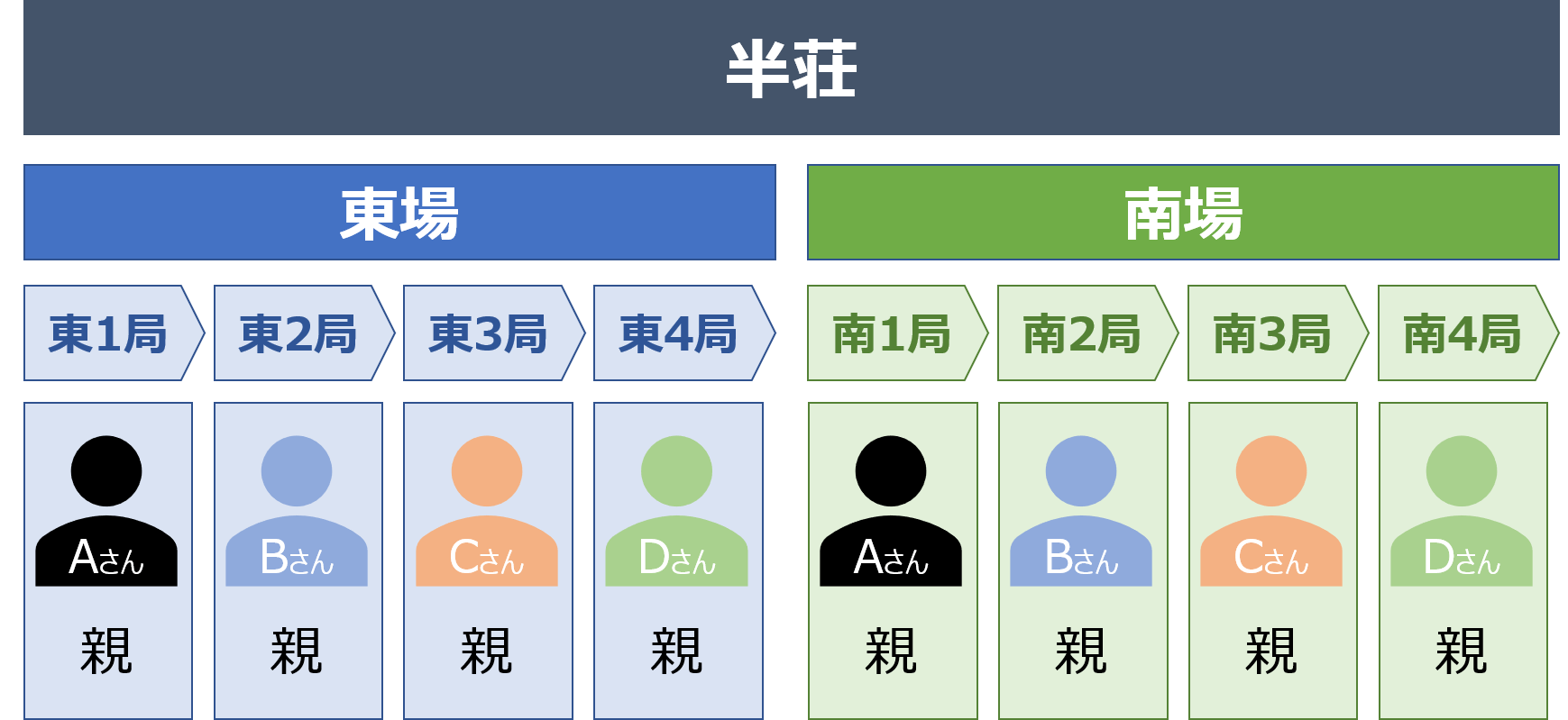

麻雀のゲーム・試合全体を半荘(はんちゃん)と言い、この半荘を8つに分割した単位を局(きょく)と言います。

では、この局はどのように進行するのでしょうか?

具体例で見ていきましょう。以下の図をご覧ください。

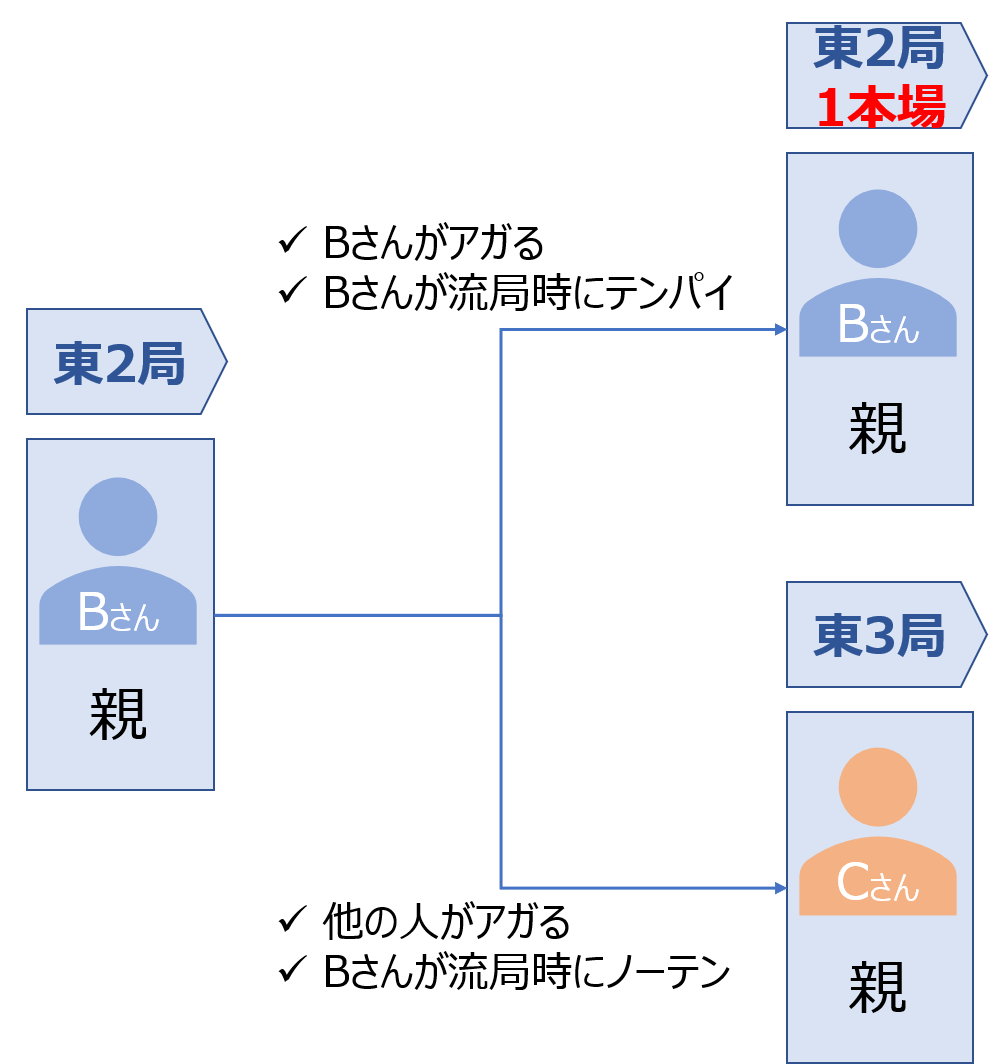

例えば、東2局で親(という役割)のBさんがあがった場合、東3局へと移行はせず東2局1本場という状態になり、再びBさんの親となります。

このように、親が継続することを連荘(れんちゃん)と言います。

一方で、子(親以外の3人)があがった場合、東3局へと移行して、同時に親は次のCさんに移ります。

この親が移り変わることを、親が流れるともいいます。

また、誰のアガリも発生しないケースも考えられますが、その場合は

- 親がテンパイ(あと1牌でアガリの状態)⇒親が続行

- 親がテンパイではない⇒親は流れる

という取り決めになります。この辺りの詳細は後述します。

以上が、麻雀のゲーム全体の構造と流れになりますが、ここからもう少し細かく説明していきたいと思います。

【進め方①】半荘の始め方

最初に誰が親かを決める

半荘の開始時に親を決めます。

全自動卓では、中央のボタンを押すことで親を決めることができます。最初の親のことを起家(チーチャ)と呼ぶびます。

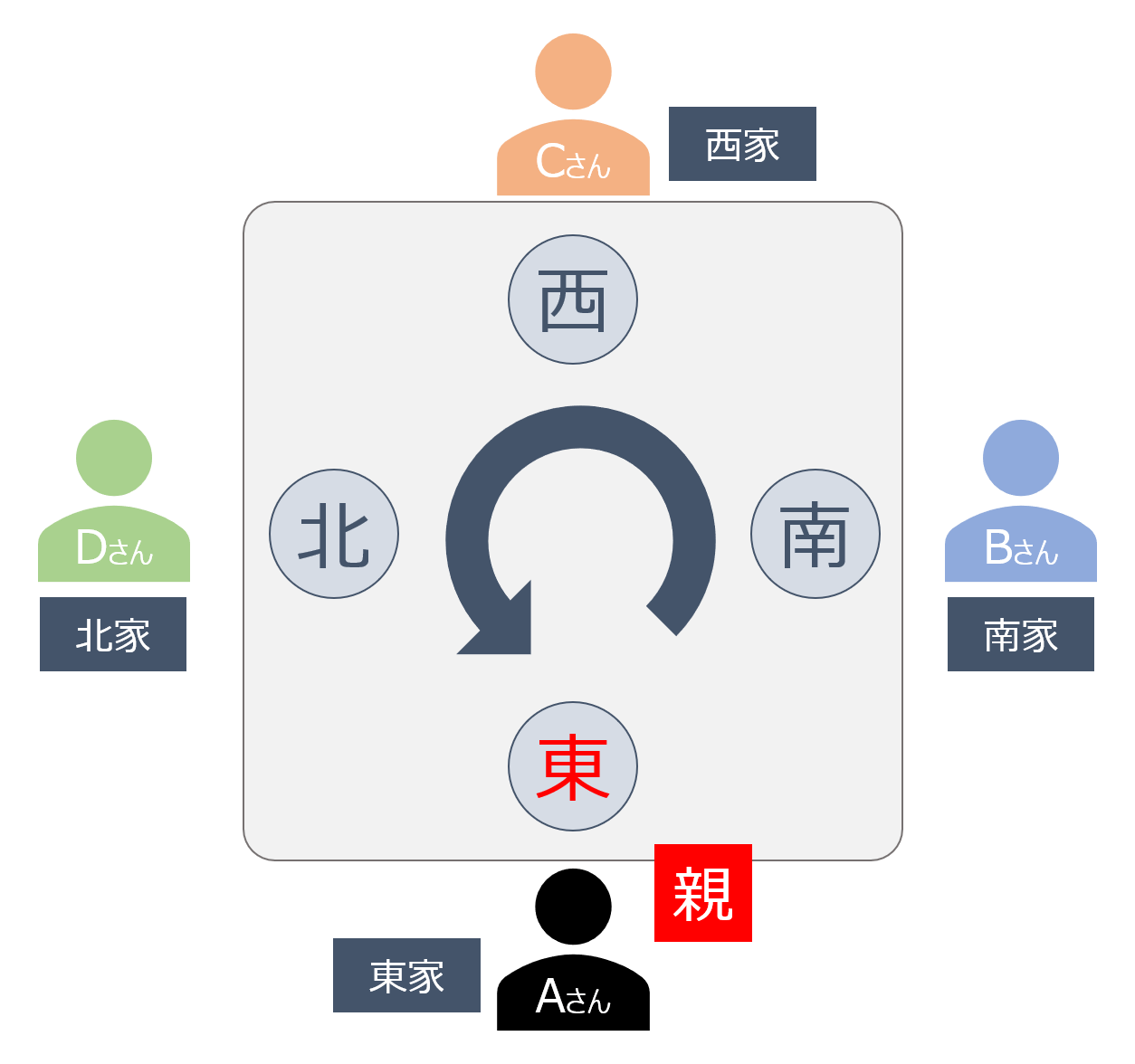

対局者の方角(東・南・西・北)が決まる

親から反時計回りに「東」→「南」→「西」→「北」と各プレイヤーの方角が決まり、

それぞれ「東家(トンチャ)」→「南家(ナンチャ)」→「西家(シャーチャ)」→「北家(ペーチャ)」と場所の名前が決まります。

また、各プレイヤーの場所と同じ風牌は自風牌(じかぜはい)と呼ばれ、刻子にすると1飜役が付くようになります。

例えば、先ほどの図での西家のCさんは字牌の”西”が自風牌となります。

自風牌の解説はこちら ➤ 麻雀牌の種類について

東場(とんば)と南場(なんば)とは何か

冒頭のゲーム全体の流れ図で図示されているように、半荘には東場と南場があります。

半荘では、親が2周(各プレイヤー2回ずつ親を担当)するのですが、その1周目を東場、2周目を南場といいます。

そして、東場は風牌の”東”、南場は風牌の”南”がそれぞれ場風牌(ばかぜはい)となります。自風牌と同様に、場風牌にも1飜付きます。

この自風牌・場風牌はポン!と鳴いても役が付き、手軽にアガリを目指すことができるので初心者の方にはおすすめです。

補足:ダブトン・ダブナンについて

自風牌と場風牌の両方が重なる場合(東場の東家(親)、南場の南家)、刻子にすると2飜役が付きます。

このことはダブ東(ダブトン)、ダブ南(ダブナン)と呼ばれ、通常より高い点数が期待できるため、チャンスとなります。

【進め方②】親の第一ツモを合図に局が開始

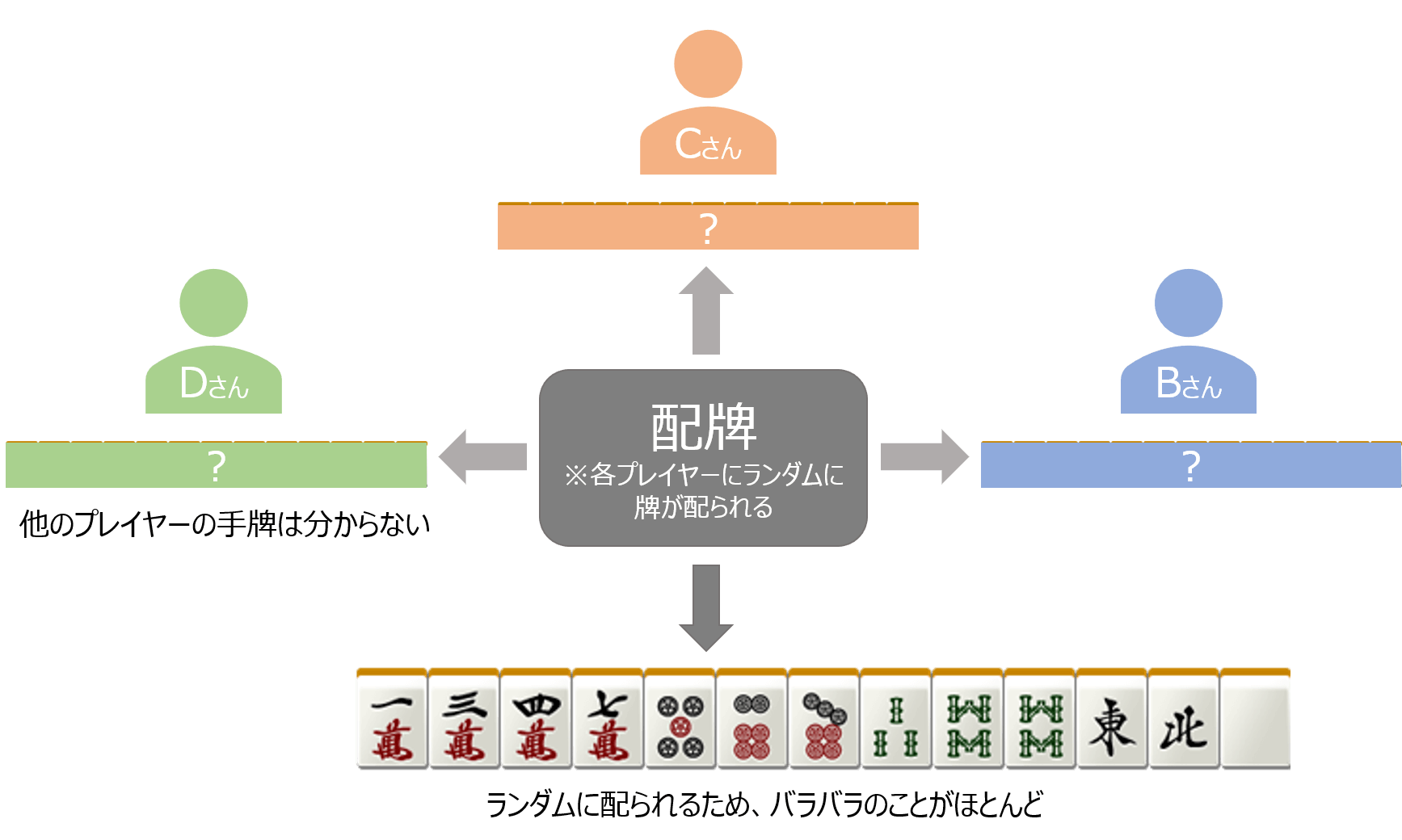

昨今の雀荘で幅広く導入されている全自動卓(機械式の麻雀卓のこと)では、自動的に配牌(最初に各プレイヤーに13牌を配ること)とドラ決めが完了しています。

親が最初にツモを行うことを合図に局が開始されます。

【進め方③】各プレイヤーが牌をツモ/捨てて局が進行

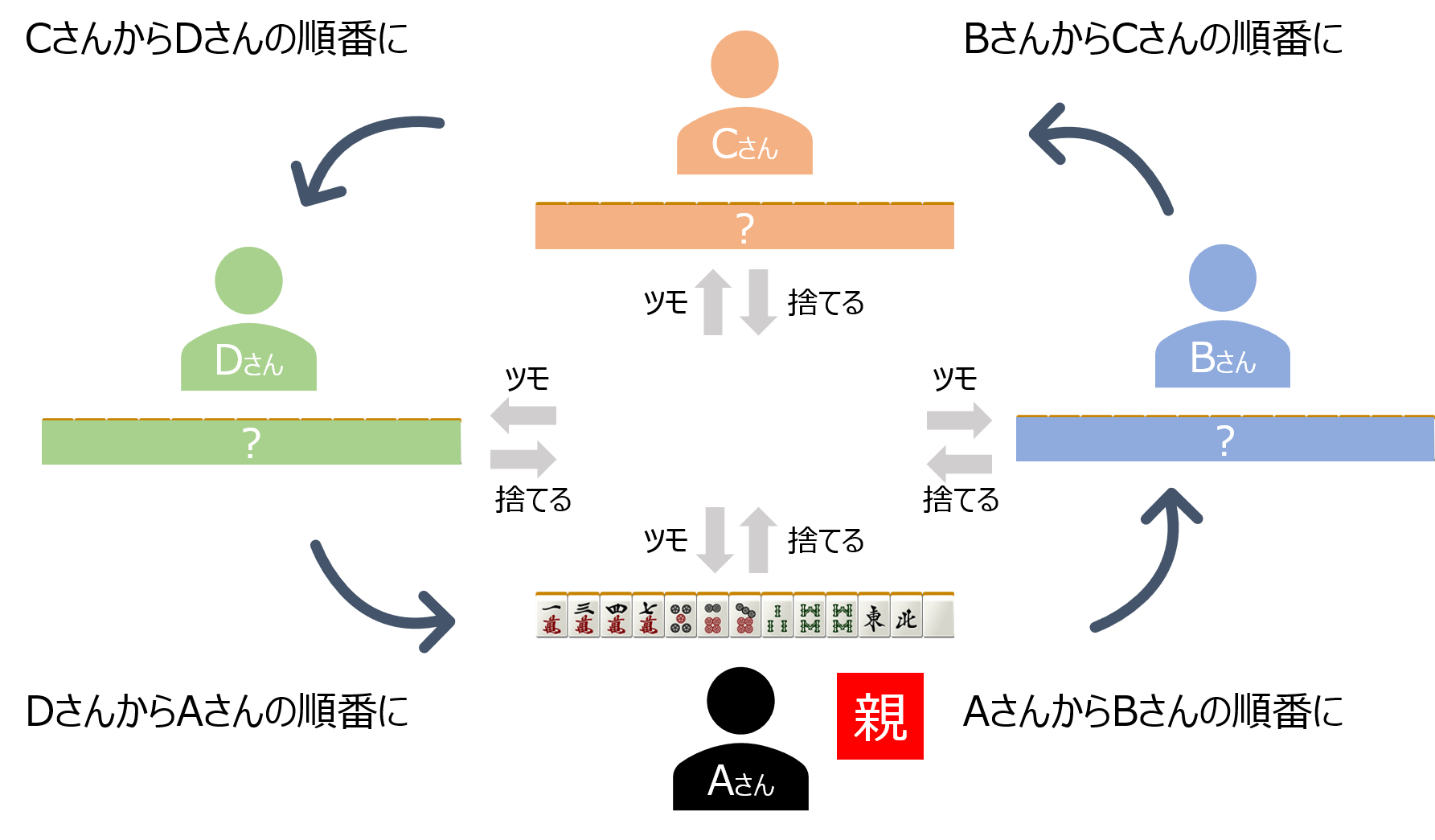

局中、各プレイヤーは反時計回りにツモ・捨てるを繰り返し行っていきます。

この辺りの解説は、下記のページも参考になるかと思います。

ただし、ポン・カンの鳴きが入った場合、一連の順番がスキップされることがあります。

例えば、上の図でAさんがCさんの捨てた牌をポンした場合、次の順番はBさんになります。

AさんがBさんの捨てた牌をポンした場合、次の順番はBさんとなります。

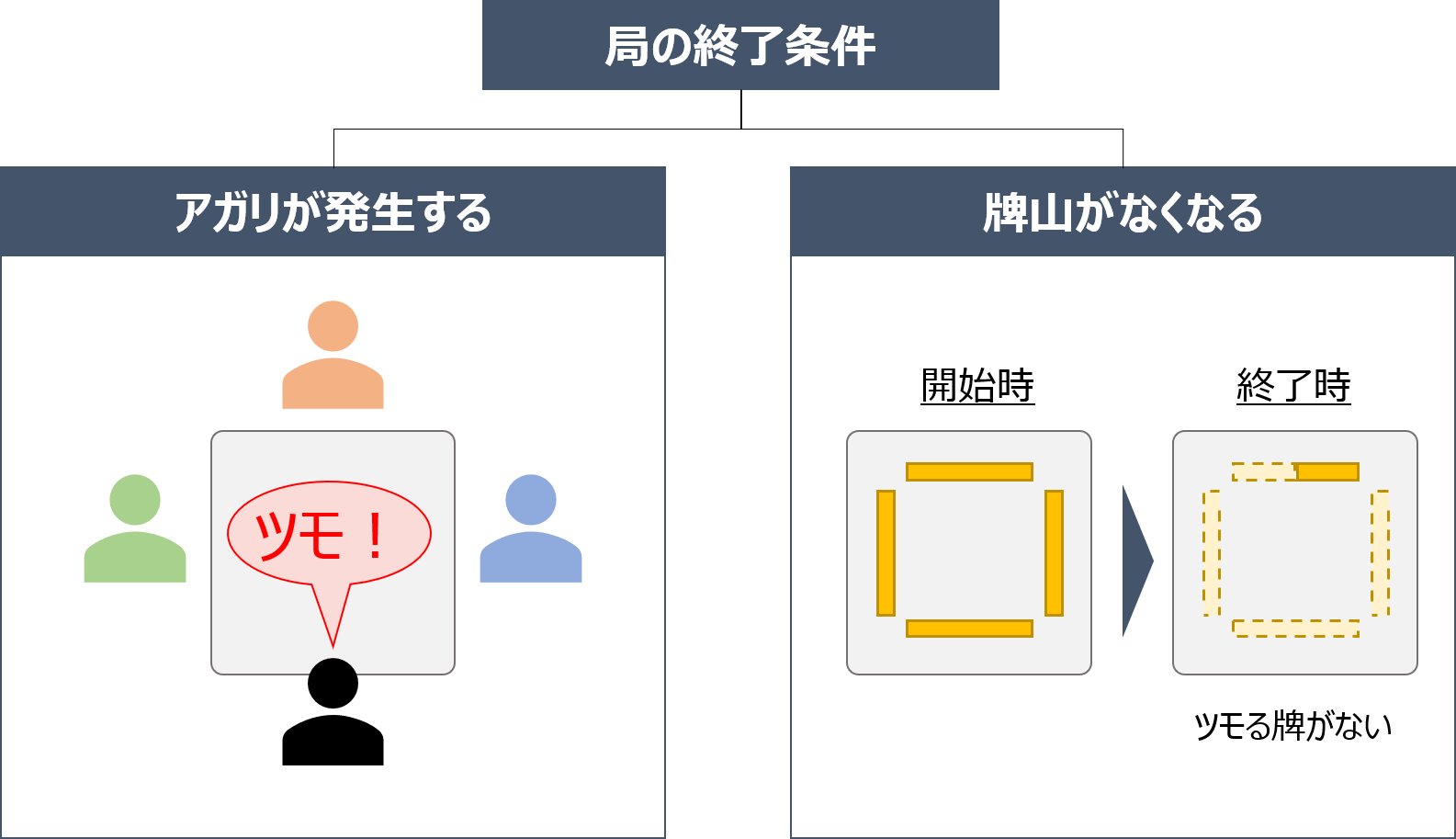

【進め方④】”アガリ”または”牌山がなくなる”が局の終了条件

局が終了する条件は以下の二つがあります。

※九種九牌などの特殊な流局条件は記載していません。

アガリが発生する

誰かのアガリが発生した時点で、得点の清算を行い局は終了します。

麻雀はパズルのスピード競争の側面を持ち、1番最初にアガった人のみが点数を貰えるというのはこのルールのためです。

牌山(はいやま)がなくなる

牌山(はいやま、各プレイヤーがツモる牌の群)がなくなり、各プレイヤーがツモる牌がなくなった時点で局が終了します。これを流局と言います。

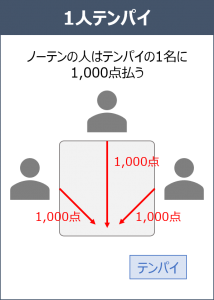

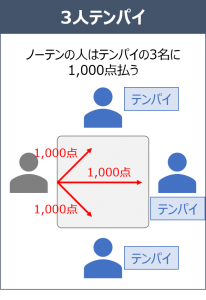

流局時、テンパイしている/していない、によって点数の移動が発生します。

テンパイしている人は自分の手牌を開いて相手に見せ、ノーテン(テンパイしていない)の人は自分の手牌を伏せます。

テンパイしている人数に応じて、以下の点棒のやり取りが発生します。

ただし、全員テンパイまたは全員ノーテンの場合は点棒のやりとりは発生しません。

※この辺りのルールは細かいので、初心者の方は余裕があれば、程度で捉えて問題ありません。

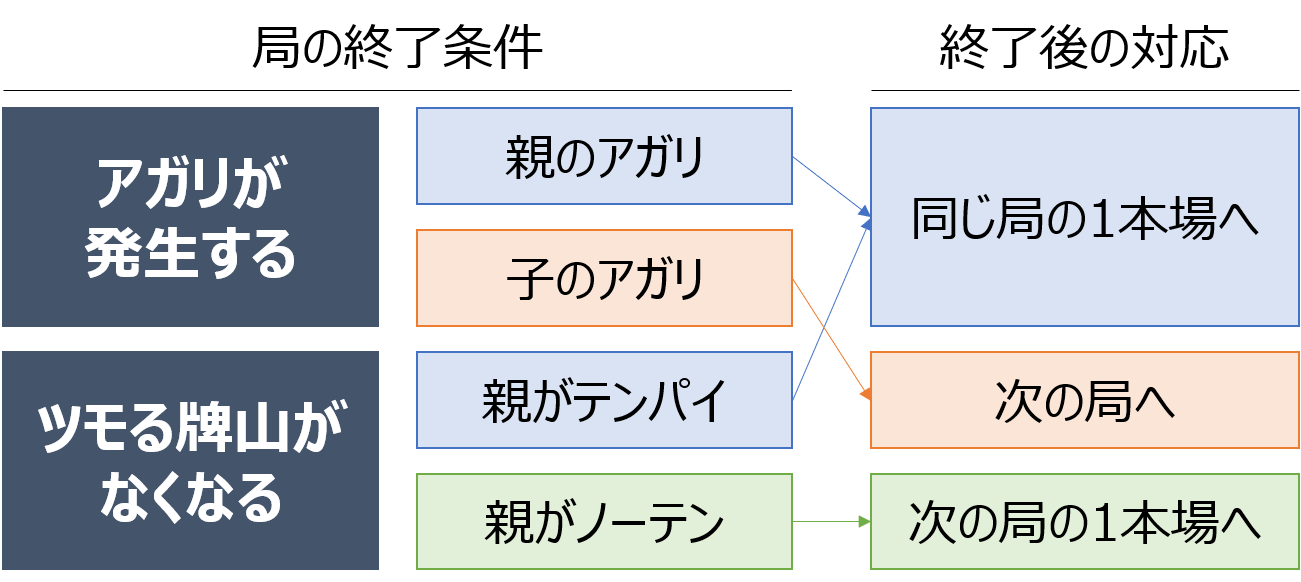

局が終了し、次の局へと移行

局が終了するケースによって、次の局への移行方法が変わります。

冒頭の解説と少し重複する部分もありますが、

- 「親のアガリ」または「流局時に親がテンパイ」の場合は同じ局の1本場へ

- 「子のアガリ」の場合は次の局へ

- 「流局時に親がノーテン」の場合は次の局の1本場へ

というルールで、ゲームが動いていきます。

補足:本場による加点やリーチ棒の扱い

こちらも細かいルール説明なので、余裕があればでOKです。

本場がつくと、次のアガリの点数は本場数×300点の加点が行われます。

例えば、東1局3本場にAさんが2,000点をアガった場合、アガリ点は2,900点(2,000+300×3)となります。

また、リーチ時に場に出される1,000点棒は流局したら次局への持ち越しとなり、次にアガった人が貰えます。

【進め方⑤】半荘が終了!勝者の決定

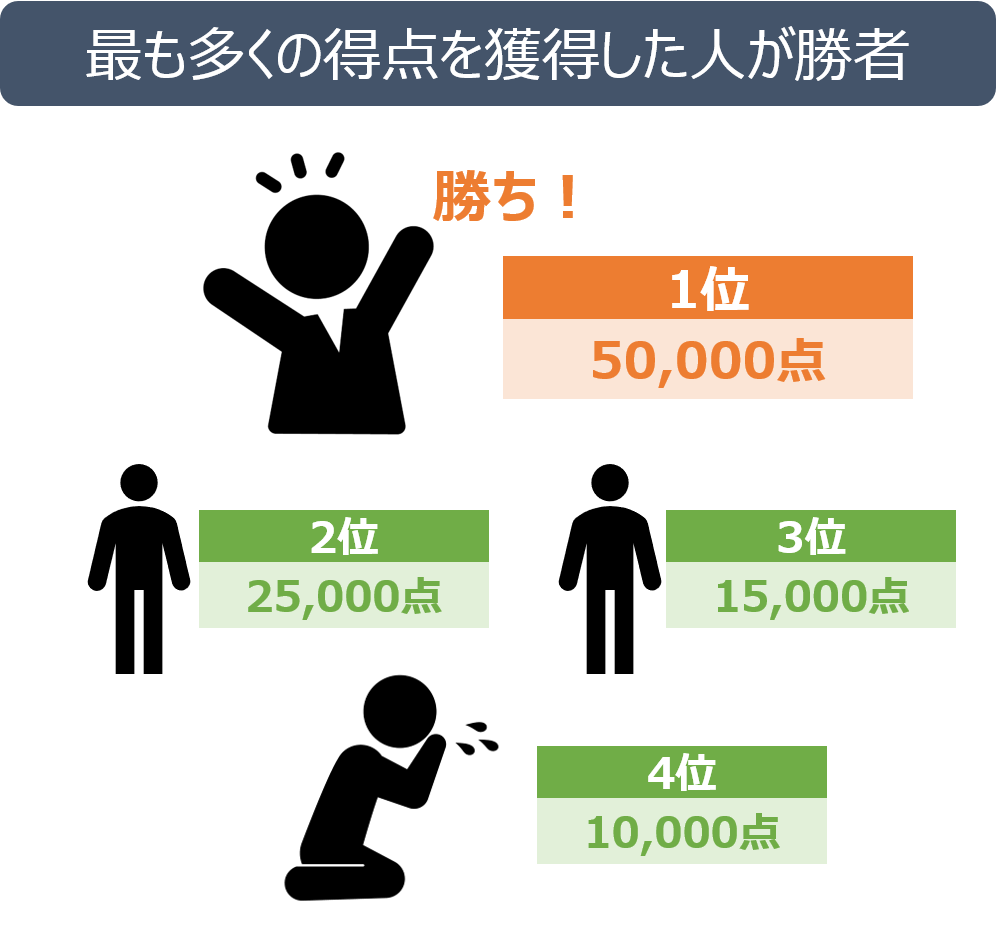

半荘の終了、つまり全8局が終了した時点で最も点数が多かった人が勝者となります。

補足:順位点(ウマ・オカ)の考え方 ※中級者向けルール

麻雀には順位に応じてボーナスポイントが発生する順位点(ウマ・オカ)というものがあります。

この順位点のルール次第では、1位になっただけで50,000点プラスされるということも。

中級者向けの内容ですが、気になる方は以下のページをご覧ください。

【参考】東風(とんぷう)との違い

半荘(はんちゃん)は東場・南場で親が2周しますが、

親が1周のみ、つまり東場のみプレイするルールも存在します。

これを東風(とんぷう)と言います。

特徴としては、半荘(はんちゃん)とは違って、スピード勝負の展開になることが多いです。

ゲーム全体の流れの解説まとめ

このページでは、麻雀のゲーム全体の流れや進め方について説明しました。

初心者の方にとって重要なのは、以下のゲーム全体の構成を理解することです。

とはいえ、細かい部分含めて、机上で覚えきるのは難しいので、実際の対局を通じて理解を深めていきましょう。

(正直、麻雀ゲーム・アプリであれば、対局は自動で進んでいきます…)

これにて麻雀の基本的なルール説明は終了です!

麻雀のルールを一度で覚えきるのは難しいので、実際に打ちながら何度も復習し覚えていきましょう!

最後に、これまでの説明の内容を麻雀ルールまとめに載せていますので、ご確認ください。

.png)